泉妙院

泉妙院(せんみょういん)2010年1月17日訪問

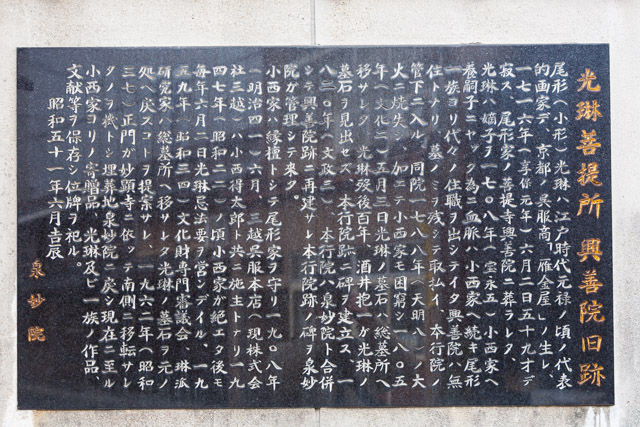

妙顯寺の山門を出て、寺之内通を東に20メートル進むと泉妙院の山門が現れる。泉妙院は妙顯寺の多くの塔頭の中の一つである。一般に公開されていないため常に山門は閉ざされており、境内の様子を外から伺うことはできない。山門の右手には尾形光琳 尾形家一族 乾山菩提所の石碑が建つ。この石碑は昭和51年(1976)に三越が建立したものである。勿論、東京日本橋の百貨店の三越のことである。

尾形光琳は万治元年(1658)京都の呉服商・雁金屋の当主・尾形宗謙の次男として生まれている。そして光琳の五歳下の弟が陶芸家の尾形乾山である。この2人の芸術家を生み出した尾形家の遠祖は平安時代末期の武将・緒方三郎惟栄とされている。惟栄は豊後国大野郡緒方荘(現在の大分県豊後大野市緒方地区)の荘官であり、初め平家の平重盛と主従関係を結んでいる。しかし治承4年(1180)の源頼朝挙兵後は臼杵氏・長野氏らと共に平家に反旗を翻し、豊後国の目代を追放している。さらに源義経が兄の頼朝に背反すると、義経に加担したため捕えられ流罪になっている。惟栄の最期は、赦されて豊後に戻ったとも、途中で病死したとも謂われている。しかし惟栄から戦国時代末の尾形伊春までの歴史が明らかになっていないため、尾形家の系図は伊春を元祖としている。

元祖・伊春の子が宗謙の祖父にあたる尾形道伯であり、その妻は本阿弥光悦の姉・法秀である。山根有三は「評伝・尾形光琳」(「山根有三著作集 三 光琳研究」(中央公論美術出版 1994年刊)所収)で、伊春・道伯父子は早くに武士から転じて町人となり、京都の上層町衆に入ったと推測している。さらに幕府や大名の被官人の資格を得て、これを利用して商売を行っていたと考えられる。道伯は「本阿弥行状記」に「浅井殿御家来筋のもの」とあるため、長政の三人の娘である淀君、京極高次夫人、徳川秀忠夫人等の引き立てを受けている。道伯の妻・法秀を介して尾形家は本阿弥家との縁戚関係を持つようになったため、山根はこの呉服御用についても本阿弥家の後援や法秀の内助があったと推測している。

光琳にとって遠い縁者となる光悦は永禄元年(1558)に生まれ、寛永14年(1637)に亡くなっている。つまり光琳にとっての光悦とは、縁があるものの三世代も前の人物であった。そのため直接影響を受けることはなかった。本阿弥家は刀剣の鑑定を生業としていたが、光悦はその枠に収まらず能書家であり陶芸家でもあった。そして画家の俵屋宗達と狩野探幽、陶芸家の野々村仁清、さらには桂離宮を造った智仁親王を含めた寛永文化の中心人物であった。これは、中世以来の伝統を引き継ぐ町衆が後水尾天皇を中心とする朝廷文化と結び、江戸の儒学と武家を中軸とした文化に対抗する形で古典文芸・文化の興隆を生み出している。

道伯が自らの呉服商を雁金屋と号したのは、慶長7年(1602)以降であったが、その始まりは天正末年(1591)頃と考えられている。慶長年間の雁金屋の最大の顧客は淀君であり、元和年間は徳川秀忠夫人の江であった。そしてその一族の子女の高級呉服を手がけるようになっていく。道伯から継いだ宗伯によって雁金屋の経営基盤が固まり、京の豪商の仲間入りを果たしている。しかし注意すべきは雁金屋と幕府の関係は秀忠夫人を通じたものであり、茶屋、後藤、亀屋などの幕府呉服師とは異なっていた。これが後の雁金屋と光琳の運命を変えるものとなった。

宗謙の代は東福門院の呉服御用を務めるようになっている。東福門院は後水尾天皇の中宮和子であり、徳川秀忠の娘でもある。和子は当時の大奥で定められた最高額を遙かに越える着物を雁金屋に発注していたため、年間5千両に及ぶものであったとされている。以上のことからわかるように呉服商・雁金屋は大衆に幅広く商品を展開するような販売方式ではなく、上得意の顧客の注文を受けて製作する受注生産であった。そしてこのような商売を展開する上でまず必要となるのは、主人が諸芸に通じる風流人になることであった。道伯と法秀の子であった宗柏は、学問を好み茶の湯を愛し光悦流の書をよくしたと伝えられている。また光悦が鷹峰に所謂光悦町を営んだ際にもこれに加わり、間口二十間の居を構えている。これはやがて乾山に引き継がれていく。つまり当時の富裕層を相手に商売を行っていた雁金屋にとって、これらは必須のスキルでもあり上流階級のサロンに出入りするための通行手形でもあった。宗柏の子の宗謙も書だけではなく、自ら絵も描くという多趣味な人物であった。このような家庭環境にあって、光琳と乾山も若くして能楽、茶道、書道、そして古典文学などに親しんだとされている。

しかし頼みの綱であった東福門院和子も延宝6年(1678)に崩御する。雁金屋は最大の顧客を失い、経営は悪化していく。そして東福門院の没後9年の貞享4年(1687)に宗謙が亡くなる。雁金屋は光琳の兄である藤三郎が継ぐこととなる。弟の光琳と乾山には二軒の大きな屋敷と、諸道具や買い溜めた反物や大名方への貸金などを分け与えている。当時の慣習では、財産の大部分を惣領の藤三郎が取り、僅かな残りを次男以下で分けるのが常であった。このように光琳や乾山にも厚く分配されたことにより、宗謙が光琳と乾山の芸術的な才能を見抜き、これを偏愛していたことが伺える。光琳らが得た遺産は、屋台が傾いたとはいえ莫大なものであり、一生遊んで暮らせるものであった筈である。

元来遊び人であった光琳は遊興三昧の日々を送り、父・宗謙の遺産を湯水のように使い果たしている。早くも元禄6年(1693)には光琳の経済状態は行き詰っている。これも宗謙の見立て通り、雁金屋の経営者として不適格であった現われである。

華麗な元禄世相の裏側で、大名の経済状況の悪化は既に始まっていた。そのため宗謙から受け継いだ大名貸手形の利子を得ることができないばかりか、空手形になりつつあった。つまり光琳は遊興だけで財産を失った訳ではなく、社会全体の失速が始まっていたのである。光琳よりは堅実で実直な乾山も、金に窮し兄への借金の返済を督促する状況に陥っている。光琳も道具類を切り売りするだけでは収まらず、広大な山里町の屋敷を売り払い薮内町中町に小さな家を購入している。そして乾山が楽しみで仁清から習っていた製陶を職業としたように、光琳も生計を立てるために画家への道を歩まざるを得なくなる。

尾形光琳の画家として生涯まで書いて行くと長くなるので、取り敢えず画家への道を歩み始めた背景を説明するのに留める。以下は、別の項で改めて記すこととする。ここからは碑の建立者である三越の出自と光琳との関係について見て行く。

伊勢の商人・三井高利が延宝元年(1673)に江戸本町一丁目に、呉服店「越後屋」を開業したのが三越の始まりである。高利の父である三井高俊が慶長年間(1596~1615)に武士を捨てて質屋兼酒屋を伊勢の松阪に開いている。これが商家としての三井家の創業である。なお武士から商人への転進は、光琳の実家の呉服商・雁金屋と同じ時期のことであった。高利は高俊の四男であった。そのため高俊の越後屋は嫡男の高次が継いでいる。寛永年間(1624~45)の始め頃には、江戸本町四丁目に小間物店・越後屋を開き、後に呉服屋となっている。高利は高次に丁稚奉公し、一時は本町四丁目の越後屋を任せられている。しかし高利の商才を恐れた兄達によって、母親の面倒見るように松阪に戻されている。高利は松阪で金融業を営むなどしていたが、長兄である高次の死後、上記のように江戸本町一丁目に呉服店・越後屋を開業している。

それまでの呉服店は、代金は後日の掛け払い、定価が存在していなく客との交渉で売値を決め、売買単位は1反単位が当たり前、得意先で見本を見せて売るという方法が一般的であった。このビジネス・モデルは光琳の雁金屋でも同じであった。しかし江戸時代に入り、一部の権力者に偏在していた富が広く一般にも行き渡るようになっていった。それまでの呉服商が一部の富裕層を相手にしてきたのに対して、普通の市民に対して廉価な呉服を販売すること可能性も出てきた。これに着目したのが新規に参入した越後屋であった。有名な現金掛値無し、必要分だけ反物を切り売り、店頭で現金を持っている人なら誰にでも販売する店前売りを広めたのが越後屋であった。顧客に現金支払いを要求する一方で良質な商品を必要な分だけ安価で販売することで、ツケ払い無くし踏み倒されるリスクも排除している。これが安定した経営環境を産み出し躍進の原動力となった。

高利は長男の高平はじめ息子達や娘夫婦に惣領家、伊皿子家、永坂町家などを創設し遺産を共有させた。これが江戸期の豪商・三井家の礎となっている。つまり三井家は越後屋の業態拡大によって成長していった訳である。しかし呉服業界に新たなルールを持ち込み、繁盛を続けた越後屋は当然のように周囲から妬まれた。同業者からの迫害を受けるだけでなく、組合からの追放や引き抜き、あるいは不買運動なども起こされている。しかし第5代将軍・徳川綱吉の側用人・牧野成貞の推薦によって幕府御用達の商人となると、同業者からの不当な攻撃は影を潜めることとなる。

上記のように昭和51年(1976)に三越は、泉妙院が尾形光琳と乾山の菩提所であるという石碑を建立している。現在、泉妙院には「長江軒寂明青々光琳之墓」が残っている。この泉妙院に光琳の墓所が定まるまでに長い年月を要している。光琳は享保元年(1716)に亡くなると、尾形家の墓所のあった興善院に葬られる。

しかし死後70余年を経た天明8年(1788)に天明の大火が発生し、興善院は焼亡してしまう。大火後、興善院は復興されることなく廃寺となったため、同院の墓所は妙顕寺の総墓地に片付けられ、本行院の管理下に入る。この尾形家累代の墓は、光琳の時に寄墓となり、僅かに法名を記すのみとなっている。これについては竹村俊則が「京の墓碑めぐり」(京都新聞社 1985年刊)で以下のように推測している。

このような家柄であったから、当然墓も立派なものを建てるべきであるが、五代目の宗謙の子藤三郎、同市之亟(光琳)兄弟の徹底的な遊蕩によって、屋産を蕩尽し、のちには個々の墓を建てることができず、このような合葬墓としたものであろう。墓石の側面に「小形」とあるのは、晩年の光琳が家運の挽回を図って「尾形」と姓を改めたのだが、ついに復興するには至らず、光琳の没後、久しからずして同家は断絶した。

琳派再興に尽力してきた酒井抱一は、光琳の霊を慰めるために京都に佐原菊鳴を遣わし、現存する前記の墓を新たに建てさせている。これは最初に建立された墓を見つけることができなかったためであり、側面に「文政二年十一月雨月庵抱一建之」と刻したことから、光琳没後105年目にあたる文政2年(1819)の建立であった。その後、本行院は泉妙院と合併して興善院の跡に再建されている。明治の末期には、光琳の墓は泉妙院の墓地内にあったが、善行院の所管に移っている。

抱一によって文政2年(1819)に建立された光琳の墓も、訪ねる人も途絶え久しく苔むしていた。光琳の末裔となる小西家の子孫が盆暮に金十銭也の送ってくるのみでで、事実上無縁に近い状況となっていた。

明治41年(1908)三越呉服店が光琳の墓を浄め、妙顕寺門前に「尾形光琳墓在此寺中」の碑を建てている。これは抱一による墓碑建立から凡そ90年経た後の供養となる。この碑は、現在も妙顕寺の山門の西側の門の右側に、「菩提所泉妙院コレヨリ東三十米 →」と共に建てられている。そして向う90年間50円ずつ寄付を行うという旨の木札が泉妙院に残されている。90年間とは、何とも中途半端な年数である。当時、5000円の寄進の申し入れが三越からあったようだ。住職は先ず500円を墓周辺の清掃他に申し受け、残りは五十円ずつ分割して毎年寄進することを提案したようだ。三越は戦中戦後の3年間を除き、例年6月2日の光琳の祥月命日に、日本橋の本店より役員が派遣され光琳忌の回向が営まれてきた。最初の寄進から始まった90年は、一応平成10年(1998)で終わりを迎えている。ところが三越の社史には、「1カ年50円、50年間、毎年6月2日法要」と記されているようだ。

中央石碑:光琳尾形先生墓 酒井抱一先生建立

右墓:長江軒寂明青々光琳之墓

何故、三越呉服店は光琳への寄進を続けてきたのか?越後屋は明治26年(1893)に「合名会社三井呉服店」に改組、さらに明治37年(1904)12月20日には「デパートメントストア宣言」を顧客・取引先などに発送し、株式会社三越呉服店に改めている。早速、この年の10月1日には最初の文化催物として「光琳遺品展覧会」と「光琳図案会」を開催している。また妙泉院の整備を行った明治41年(1908)10月21日には懸賞募集した光琳式模様の秀作図案による染織品の陳列会「光琳祭」を開催している。同年6月に「裾模様及び江戸褄模様」を図案用紙に描いて送るという懸賞募集を行っている。一等二百円一人、二等百円一人、以下八等ニ円の五十人まだ定められていた。当時の大工の日当が60銭位であったから、この賞金が破格なものであったことが分る。8月15日に締め切り、10月1日には当選者が発表され、「光琳祭」を迎えたようだ。美術評論家の白崎秀雄は「尾形光琳取材ノート/15」(日本美術工芸433 1974年刊)で、社内の染色模様師の意匠や図案がマンネリに陥っていたため、外部から新鮮な「光琳模様」を導入するために募集が行われたと推測している。これが三越の光琳顕彰の背景にあった社内事情だったのかも知れない。また大正4年(1915)には三越の主催で妙顕寺において光琳200年忌が営まれている。江戸の大名家の次男である酒井抱一が100年忌を行い、その100年後も東京日本橋の百貨店が、京で生まれ京で亡くなった尾形光琳の年忌を行ったこととなる。さらに三越は、法要に併せて6月1日 より「光琳200年忌遺品展」を開催している。これは、「光琳遺品展覧会陳列品図録 : 光琳画聖二百年忌記念」(芸艸堂 1915年刊)残されている。その後も三越は琳派の展覧会は繰り返し行なっており、美に敏い趣味人に向けた美術・工芸品の陳列販売に現在も継承されている。また、2015年の琳派四百年記念祭でも「岡田美術館所蔵 琳派名品展 〜知られざる名作初公開〜」を開催している。

この記事へのコメントはありません。