小枝橋

小枝橋(こえだばし) その1 2008年05月18日訪問

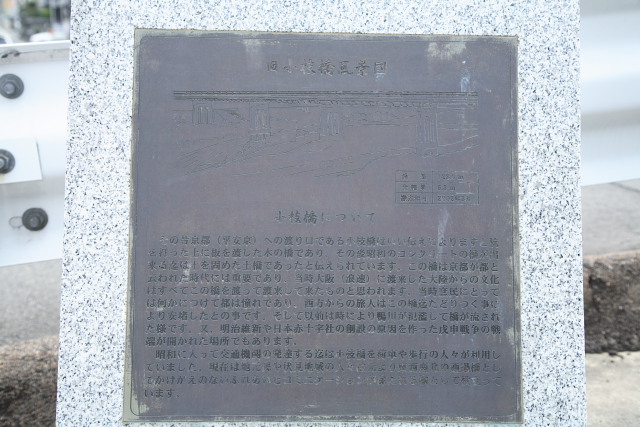

城南宮神苑を出て、東西に走る城南宮堂を西に向かう。左手に駐車場を見ながら西の鳥居を潜ると南北に通る京阪国道が現れる。この四車線の国道を歩道橋で渡りさらに西に進むと、鴨川の土手に突き当たり、道は北に曲がり千本通に合流する。この土手の手前のガードレール脇に旧小枝橋風景図を記した石碑、京道・城南離宮の道標、そして鳥羽伏見戦跡の石碑が建つ。

旧小枝橋風景図は、この先の土手に架かっていた小枝橋のかつての姿を今に残している。現在、千本通に四車線の小枝橋が架かかるが、これは平成13年(2001)6月25日に新道路と共に開通している。そして平成14年(2002)3月には、かつての小枝橋は撤去されている。全長123メートル、幅員5.3メートルの昭和の時代に架橋されたコンクリート製の橋であった。昭和以前の橋は土橋であり、その前は杭を打ち、板を渡した板橋であったらしい。恐らく幕末から明治初年にかけては板橋であったのであろう。

この碑の中に戊申戦争とあるのは戊辰戦争の誤りだろう。音は合っているが戊申では1848年になってしまう。

安永9年(1780)に刊行された都名所図会には小枝橋についての記述が下記のように残されている。

「鴨川のながれにかくる橋なり、上鳥羽の南なり。民家を小枝町といふ」

また、同じ都名所図会の城南神社の図会には小枝橋と秋の山そして城南神社(城南宮)の位置関係が描かれている。小枝橋を渡ると民家が数軒並び、この前を通る鳥羽街道は秋の山と鴨川の間を抜け下鳥羽へと向かう。この民家のあたりが小枝町と呼ばれていたのだろうか。城南宮は下鳥羽から小枝橋を経由して上鳥羽そして四つ塚へとつながる鳥羽街道から離れた位置にあり、城南宮道は千本通と丁字状に交差していたことが分かる。

現在ガードレール脇に石碑が建つ角から南に向かって千本通が続く。この千本通は鴨川の東岸を進み、納所の交差点で伏見から千両松経由で来る道に合流し、淀の町並みに入っていく。日文研に所蔵されている大日本帝國陸地測量部が作成した京都西南部(大正2年(1913))と京都西南部(大正11年(1922))には、かつての竹田の風景が広がっている。街道に沿って下鳥羽、小枝、上鳥羽に集落がある他は、田畑が広がっている。この地図が作成されるさらに50年前は、さらに田園風景が広がっていたであろう。

鳥羽伏見戦跡の石碑の建つように、鳥羽伏見の戦い、そして明治2年(1869)までの約1年半にも及ぶ戊辰戦争が始まった地である。

慶応3年(1867)12月8日夕方から深更にかけて行われた朝議で、毛利敬親・広封の官位復活と入京許可、三条実美ら八月十八日の政変で追放された5人の公卿の赦免及び岩倉具視ら謹慎中の公卿の処分解除が決定される。そして、翌9日未明、公卿たちが退廷した後、薩摩藩・芸州藩・尾張藩など5藩の軍が御所9門を固め、摂政二条斉敬をはじめ要人の御所への立ち入りを禁ずる一方、明治天皇臨御の下、御所内学問所において王政復古の大号令が発せられる。天皇親政による新たな政権の樹立の表明と共に、摂政・関白・将軍職の廃止、新たに総裁、議定、参与の三職を置くなどの方針が発表される。この討幕派のクーデターにより二条摂政や中川宮朝彦親王ら公武合体派を推進してきた親幕府的な公卿達は完全に発言権を失うこととなる。

そして同日18時頃から新設の三職を召集し小御所会議が開かれ、徳川慶喜の官職辞職及び徳川家領の削封が決定される。これに併せて、会津藩の京都守護職と桑名藩の京都所司代の罷免と領国への帰国も決まる。小御所会議の決定事項は翌10日松平春嶽と徳川慶勝によって徳川慶喜に伝えられる。慶喜は松平春嶽、徳川慶勝、山内容堂ら諸侯会議派の巻き返しに注力するため、不要の暴発を避ける目的で12日には二条城を退去し大阪城に入る。これから12月24日まで間、諸侯会議派の工作が奏功し、辞官納地問題は骨抜きとし慶喜の上洛と議定参加の可能性も出てきた。しかし12月25日江戸市中取締の庄内藩らによって江戸薩摩藩邸の焼討事件が発生し、その情報が28日大目付滝川具挙によって大阪城の慶喜に伝えられると幕府強硬派の勢いを止めることができなくなる。大正7年(1918)渋沢栄一が刊行した「徳川慶喜公伝」には、下記のように記されている。

「事ここに至りては、公の力も討薩論の鋩鋒を挫きがたく、空しく手を拱きて傍観するの已むを得ざるに至る」

野口武彦氏の近著「鳥羽伏見の戦い 幕府の命運を決した四日間」(中央公論社 2010年)でも指摘しているように、慶喜の「昔夢会筆記」での発言等は、既に結果が明らかになった後でのもので当時の心境を語ったものではない。確かに周囲の強硬論を抑えられなくなり、どこかの国の総理大臣のように政権を投げ出しかけていたことは確かであろう。しかし慶応4年正月元日に討薩の表を慶喜名義で記し、薩摩藩に対して宣戦布告を行っている。どうやらただ単に「とうてい仕方がないので、実は打棄らかしておいた」(「昔夢会筆記」)訳でもなさそうだ。

元日の夕刻、越前藩士の中根雪江は春嶽の命を受けて、岩倉具視と徳川慶喜の入京と参内、慶喜と共に毛利敬親の議定就任について話し合っている。また翌2日に九条邸で行われた三職会議では、慶喜の入京と会桑両藩の帰国の手順について話し合われている。このような状況の下、大阪城を進発した幕府軍は2日には淀まで進み、同日の夜には会津藩兵の主力が伏見に入っている。そして翌3日、鳥羽街道と伏見街道から慶喜公上京の御先供という名目で公称15000人と言われている幕府軍は北上を開始する。

「小枝橋」 の地図

小枝橋 のMarker List

| No. | 名称 | 緯度 | 経度 |

|---|---|---|---|

| 千本通002 | 34.978 | 135.7425 | |

| 千本通003 | 34.9763 | 135.7425 | |

| 千本通004 | 34.9752 | 135.7425 | |

| 千本通005 | 34.9744 | 135.7424 | |

| 千本通006 | 34.9737 | 135.7425 | |

| 千本通007 | 34.9723 | 135.7425 | |

| 千本通008 | 34.9694 | 135.7425 | |

| 千本通009 | 34.967 | 135.7425 | |

| 千本通010 | 34.9661 | 135.7425 | |

| 千本通011 | 34.9645 | 135.7424 | |

| 千本通012 | 34.9629 | 135.7424 | |

| 千本通013 | 34.962 | 135.7425 | |

| 千本通014 | 34.9604 | 135.7425 | |

| 千本通015 | 34.9589 | 135.7426 | |

| 千本通016 | 34.9585 | 135.7428 | |

| 千本通017 | 34.9581 | 135.743 | |

| 千本通018 | 34.9575 | 135.7431 | |

| 千本通019 | 34.9566 | 135.7428 | |

| 千本通020 | 34.9547 | 135.7418 | |

| 千本通021 | 34.9534 | 135.7411 | |

| 千本通022 | 34.9532 | 135.741 | |

| 千本通023 | 34.953 | 135.7409 | |

| 千本通024 | 34.9525 | 135.741 | |

| 千本通025 | 34.9514 | 135.7412 | |

| 千本通026 | 34.9506 | 135.742 | |

| 千本通027 | 34.9505 | 135.7429 | |

| 千本通028 | 34.9496 | 135.7431 | |

| 千本通029 | 34.948 | 135.743 | |

| 千本通030 | 34.947 | 135.7429 | |

| 千本通031 | 34.9464 | 135.743 | |

| 千本通032 | 34.9458 | 135.743 | |

| 千本通033 | 34.9451 | 135.7432 | |

| 千本通034 | 34.9445 | 135.7433 | |

| 千本通035 | 34.944 | 135.7432 | |

| 千本通036 | 34.9435 | 135.7431 | |

| 千本通037 | 34.9432 | 135.743 | |

| 千本通038 | 34.943 | 135.743 | |

| 千本通039 | 34.9426 | 135.7432 | |

| 千本通040 | 34.9422 | 135.7435 | |

| 千本通041 | 34.942 | 135.7436 | |

| 千本通042 | 34.9419 | 135.7436 | |

| 千本通043 | 34.9413 | 135.7436 | |

| 千本通044 | 34.9407 | 135.7436 | |

| 千本通045 | 34.9405 | 135.7435 | |

| 千本通046 | 34.9403 | 135.7433 | |

| 千本通047 | 34.9402 | 135.7431 | |

| 千本通048 | 34.9401 | 135.7428 | |

| 千本通049 | 34.94 | 135.7425 | |

| 千本通050 | 34.9398 | 135.7423 | |

| 千本通051 | 34.9393 | 135.742 | |

| 千本通052 | 34.9388 | 135.7418 | |

| 千本通053 | 34.9383 | 135.7417 | |

| 千本通054 | 34.9376 | 135.7415 | |

| 千本通055 | 34.9369 | 135.7413 | |

| 千本通056 | 34.9364 | 135.7411 | |

| 千本通057 | 34.9359 | 135.7409 | |

| 千本通058 | 34.9351 | 135.7407 | |

| 千本通059 | 34.9342 | 135.7405 | |

| 千本通060 | 34.9336 | 135.7403 | |

| 千本通061 | 34.9333 | 135.7402 | |

| 千本通062 | 34.9327 | 135.7397 | |

| 千本通063 | 34.9319 | 135.7387 | |

| 千本通064 | 34.931 | 135.7374 | |

| 千本通065 | 34.9303 | 135.7366 | |

| 千本通066 | 34.9295 | 135.736 | |

| 千本通067 | 34.9279 | 135.7345 | |

| 千本通068 | 34.9261 | 135.733 | |

| 千本通069 | 34.925 | 135.7322 | |

| 千本通070 | 34.9236 | 135.731 | |

| 千本通071 | 34.9221 | 135.7299 | |

| 千本通072 | 34.9214 | 135.7293 | |

| 千本通073 | 34.921 | 135.7291 | |

| 千本通074 | 34.9208 | 135.729 | |

| 千本通075 | 34.9205 | 135.729 | |

| 千本通076 | 34.9203 | 135.729 | |

| 千本通077 | 34.92 | 135.729 | |

| 千本通078 | 34.9198 | 135.7289 | |

| 千本通079 | 34.9195 | 135.7287 | |

| 千本通080 | 34.9191 | 135.7284 | |

| 千本通081 | 34.9187 | 135.7281 | |

| 千本通082 | 34.9184 | 135.7275 | |

| 千本通083 | 34.918 | 135.7269 | |

| 千本通084 | 34.9177 | 135.7266 | |

| 千本通085 | 34.9174 | 135.7264 | |

| 千本通086 | 34.9169 | 135.7262 | |

| 千本通087 | 34.9164 | 135.726 | |

| 千本通088 | 34.9159 | 135.7256 | |

| 千本通089 | 34.9155 | 135.7252 | |

| 千本通090 | 34.9151 | 135.7247 | |

| 千本通091 | 34.9146 | 135.724 | |

| 千本通092 | 34.914 | 135.723 | |

| 千本通093 | 34.9131 | 135.7216 | |

| 千本通094 | 34.9124 | 135.7203 | |

| 千本通095 | 34.912 | 135.7195 | |

| 千本通096 | 34.9115 | 135.719 | |

| 千本通097 | 34.9111 | 135.7187 | |

| 千本通098 | 34.9109 | 135.7184 | |

| 千本通099 | 34.9107 | 135.7183 | |

| 千本通100 | 34.9101 | 135.7182 | |

| 千本通101 | 34.9096 | 135.7181 | |

| 千本通102 | 34.9094 | 135.7181 | |

| 千本通103 | 34.9092 | 135.7181 | |

| 千本通104 | 34.9086 | 135.7182 | |

| 千本通105 | 34.9081 | 135.7183 | |

| 千本通106 | 34.9077 | 135.7184 | |

| 01 | ▼ 四つ塚 | 34.9789 | 135.7425 |

| 02 | ▼ 上鳥羽 | 34.9614 | 135.7436 |

| 03 | ▼ 小枝橋 | 34.9506 | 135.7431 |

| 04 | ▼ 秋の山 | 34.9499 | 135.7437 |

| 05 | 下鳥羽 | 34.9401 | 135.7436 |

| 06 | 富ノ森 | 34.9157 | 135.7252 |

| 07 | ▼ 納所 | 34.9074 | 135.7186 |

| 08 | ▼ 八番楳木 | 34.9097 | 135.7286 |

| 09 | ▼ 淀小橋 | 34.9078 | 135.7198 |

| 10 | ▼ 淀城址 | 34.905 | 135.7177 |

この記事へのコメントはありません。