泉涌寺道

伏水街道一ノ橋が架かっていた寶寿寺からさらに伏見街道を20~30メートルほど北に進むと市立一橋小学校の校舎が右手に見える。一橋小学校の校名は一ノ橋に因んだものであるから、「ひとつばし」ではなく「いっきょう」と読む。この学校は明治2年(1869)住民自治組織であった番組を単位として、京都の町衆によって創設された64校の番組小学校の一つ(下京第31番組 一橋)であった。しかし少子化の影響により、学校統合計画が策定されている。平成26年(2014)この一橋小学校の敷地に東山区南部小中一貫校が開校し、東山区の一橋小学校,月輪小学校,今熊野小学校そして月輪中学校が統合される。それに伴って平成23年(2011)4月より一橋小学校は元貞教小学校施に移転しているようだ。明倫小学校が京都芸術センターに、開智小学校が京都市学校歴史博物館に転用されたのに対して、今後もこの地に学校が残り一ノ橋も引き継がれるのであろうか?

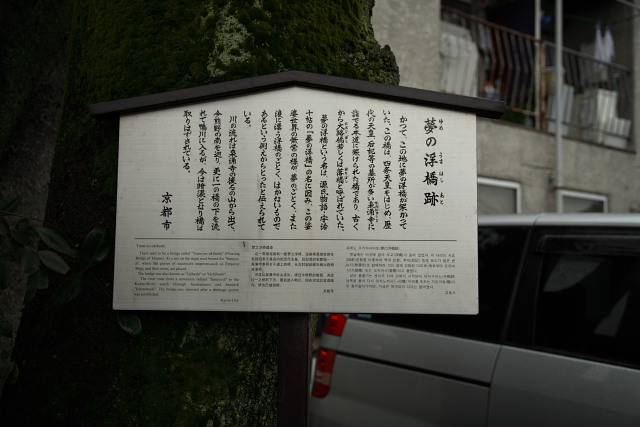

この小学校の手前の道が伏見街道から東大路通を越えて泉涌寺へと続く泉涌寺道である。一橋小学校のグランドが終わった先から道は泉涌寺に向かってやや勾配がかかり、東山の麓に入っていくことが実感できる。この交差点には大樹があり、その下に石碑と駒札が置かれている。この地には歴代の天皇、后妃の墓所が多い泉涌寺に詣でるために橋が架けられ、古くは大路橋あるいは落橋と呼ばれていたようだ。その後、源氏物語・宇治十帖の夢の浮橋の名に因み夢の浮橋と呼ばれるようになった。この娑婆世界の無常の様が、夢の如く、また浪に漂う浮橋の如く、儚いものであるという例えからとったと伝えられている。天明7年(1787)に刊行された拾遺都名所図会にも落橋という名称で下記のように記されている。

大和大路のひがし泉涌寺路にあり、一名夢浮橋といふ、幻化無常の義なり。源氏物語に出世に大路橋といふは非なり。落橋薩戒記に出たり

先の駒札の後半には、川は泉涌寺の後ろの山から出て、今熊野の南を巡り一ノ橋の下を流れて鴨川に入ったが、今は暗渠となり橋は取りはずされていると記している。この泉涌寺道と交差する道がかつての川であり、北から南側に流れて瀧尾神社と寶樹寺の脇を流れていったことになる。まさにTenkeiさんの公式HP 河の行方 に掲載した 伏見街道の四河川 で調査された通りである。 夢の浮橋から泉涌寺道を上ると、すぐに東大路通に行き当たる。東大路通には京都市電東山線が走っていた。妙法院と東福寺間が開通したのが昭和3年(1928)、九条跨線橋が竣工したのが昭和8年(1933)、そして東福寺と大石橋間が開業したのが昭和12年(1937)であるから、このあたりの景色は昭和初年に大きく変わったのであろう。そして京都市電も昭和53年(1978)に廃止されている。

東大路通を西から東に横断すると、泉涌寺道と東大路通の南角に泉山御陵参道の道標が建つ。この先200メートルほど両側の住宅地を進むと、泉涌寺の総門と塔頭の即成院が現れる。そういう意味で、ここからいよいよ泉涌寺が始まるという印象を与える道標となっている。

「泉涌寺道」 の地図

泉涌寺道 のMarker List

| No. | 名称 | 緯度 | 経度 |

|---|---|---|---|

| 泉涌寺道01 | 34.9832 | 135.7706 | |

| 泉涌寺道02 | 34.9831 | 135.7711 | |

| 泉涌寺道03 | 34.983 | 135.7717 | |

| 泉涌寺道04 | 34.9827 | 135.7726 | |

| 泉涌寺道05 | 34.9825 | 135.7734 | |

| 泉涌寺道06 | 34.9823 | 135.7743 | |

| 泉涌寺道07 | 34.982 | 135.7755 | |

| 泉涌寺道08 | 34.9818 | 135.7763 | |

| 01 | ▼ 伏水街道 第一橋跡 | 34.9827 | 135.7703 |

| 02 | ▼ 伏水街道 第一橋 | 34.9838 | 135.7712 |

| 03 | ▼ 伏水街道 第二橋 | 34.9806 | 135.7704 |

| 04 | ▼ 夢の浮橋 | 34.9828 | 135.772 |

| 05 | ▼ 泉涌寺 総門 | 34.9816 | 135.7767 |

京焼・清水焼の逸品探し求め

京焼・清水焼に触れる「日吉窯元まつり」が4日、京都市東山区今熊野一帯で始まった。訪れた人は住宅街の一角に広がる窯元を巡り、職人手作りの逸品を探し求めた。5日まで。午前10時~午後5時。雨天決行。