京都御苑 鷹司邸跡 その4

京都御苑 鷹司邸跡(きょうとぎょえん たかつかさていあと)その4 2010年1月17日訪問

京都御苑 鷹司邸跡 その2 と その3 では、真木・久坂軍の堺町御門での戦闘とその撤退状況について書いてみた。この項では久坂玄瑞、寺島忠三郎そして入江九一の最期について記す。

中原邦平の「忠正公勤王事蹟」(防長史談会 1911年刊)には、久坂玄瑞は「軍さをする気がなかつた」という記述がある。この見立ては、ある面では正しかったのではないだろうか。鷹司邸に入った久坂は、参内の準備中の鷹司公に御供を願出ている。もし御所内に入り、毛利家に掛けられた疑念について反論する機会が与えられたら、自らの弁舌を以って窮境を一変できるという自信があったのであろう。勿論、長州藩贔屓の公卿達の応援や因州藩を始めとする諸藩の支援を得ての事である。しかし久坂の強請は、敢え無く鷹司公に拒絶されてしまう。元関白の鷹司輔煕にとって、長州藩との関係を嫌疑される事は自身の政治的立場だけではなくその生命をも失うことにつながるため、久坂の願いを叶える事は到底できなかった。ここに於いて久坂の長年行ってきた政治活動は完全に終了する。これ以上の手段も方策をも全て失われた訳だ。

「忠正公勤王事蹟」では堺町御門での戦いを以下のように表現している。

此の時はモウ仲立売御門の方も、蛤御門の方も破れた後であるから、其処等の兵がズツと堺町御門の方へ皆集つて、鷹司公の邸を包囲して仕舞つた、是は戦ひと云ふ程の事はない、先づ喧嘩を見たやうなことで、時々鷹司家の御門を開いて、長州兵が推し出して鉄炮を撃ち、又は斬り合ひをしては、又這入つて門を締めると云ふやうな風で、別に花花しき戦ひはなかつた、久阪が門外へ推し出した時、股を撃たれましたが、其の傷は重かつたとも軽かつたとも言つて、聞く人毎に一致しませぬが、何しても手拭で捲いて、指揮して居つたと云ふことでありますから、ヒドい怪我ではなかつたらうと思はれます

以上のように包囲された真木・久坂軍も散発的な反撃を行うしか打開策がなかったようだ。これでは勝利がないと見切り引き揚げる段に至り、傷を負っている久坂は御両殿様に対して申し訳が立たない、この場で自刃して果てると云い、寺島忠三郎が久坂と最期を共にすることとなった。それ以外の者には、上京の途上にある若殿様に御注進するために落ち延びるように言い聞かせた。入江九一も久坂を追って自尽すると主張したが、後事を託する人が居なくなると諭された。この情景は「元治甲子禁門事変実歴談」の記述によく表われている。

又野村子爵の追懐録ニ河北義次郎後改俊弼當時家大兄入江九一ヲ指スニ従ヒ堺町御門ニ戦ヒシテ以テ余ノ為メニ其景況ヲ語リテ曰ク来翁来島ヲ云フ已に斃レテ蛤御門ノ軍敗レ久阪及入江ノ率ヰル堺町御門ノ軍モ亦利アラズ君入江ヲ指スハ久阪寺島ト鷹司殿中ニテ相謀リ両人ハ天朝及我公ノ為ニ死シテ臣子ノ本分ヲ尽シ君ハ軍ヲ率ヰテ再ヒ天王山ニ集リ後挙ヲ謀ルヘキニ決ス久阪特ニ君ニ別レムトスルニ當リ悲憤ニ堪ヘスシテ敷行ノ涙ヲ下セリ君之ヲ見テ笑ヲ含ミ甲冑ノ間ヨリ一片ノ櫛ヲ取リ久阪ニ向ヒ卿ノ髪太タ乱ル僕請フ之理メムト久阪ノ鬢毛ヲ梳ツラレタリ敗軍ノ餘死別ノ際其従容自若タルコト此ノ如キハ今人ノ遠ク及ハサル所ナリト

久坂の悲憤慷慨が、如何にも読む者に伝わる描写である。しかし久坂と寺島の最期が、この感情の高まりを乗り越えた先に到達した従容自若の中で迎えたことに安堵する。両士の最期について、鷹司家の諸太夫を務めていた青木吉順の明治39年(1906)に行われた講演が「史談会速記録」「史談会速記録 合本33第235輯」「元治甲子京都騒乱の現況」(原書房 1974年刊))に残されている。

其の時分鷹司大納言公が参朝しなけれならぬといふ仕度をして居つた所へ這入つて来た、大納言様に随従して禁閥へ参り度いから御供をさせて呉と申す故、それは迚も成らぬ、こちらはこちらで参朝するから暫く控へて居れと言つても中々承知しない、大納言が参朝する事が出来ぬさう斯うする内に鷹司家のお築地の上へ兵士が上つて発砲した、焼玉を鷹司家の玄関へ打込んだ、其時日下玄瑞が私に申すには「到底是ではいかぬ恐れ入つた事だが中の口を拝借するから許して呉れ」「何しろ此通り焼け掛けて居る、主人は立退かなければならぬから、御随意になさい」そこで私は主人の供を致して其場を立去ましたが跡で、中の口に於て、三人は割腹をされました

青木吉順は久坂玄瑞に中の口、すなわち屋敷の玄関と台所口の間にある入口を貸したものの、その最期については見届けていない。「忠正公勤王事蹟」では、鷹司家の中小姓であった兼田義和が久坂と寺島の最期に立ち会ったとしている。中原邦平が訪ねた時には、既に故人となっているため真偽を尋ねることができなかったが、その未亡人からの話として記している。

アノ御方二人が御割腹に為つた所は、御局口に違ひございませぬ、久坂さんは傷を受けて御居でなされて、御逃げなさることは出来ぬが、寺島さんは何も傷がないから、儀和が是非御落し申さうとして勧めましたが、イヤどうしても久阪と一緒に死ぬる義理合ひだから、最後を是非見届けて呉れと云うことで、御局口で従容として御自害為された、其の内に火が懸つたから、義和は逃げましたが、鎮火の後に、久阪さん等の自害した所に行つて見ると、焼け残りの骨があつたから、其の骨を壷に収め、一条寺に持つて行つて、葬つたと申すことでありました、それで御維新後に殉難者を霊山に会葬したのであるが、久阪と寺島の遺骨は一条寺から移したので、本物であるが、其の他は誰やら一向分りませぬ

上記の青木吉順の講演の中に、「金田伊織といふ近習役が居りましたそれが水汲に往つたといふことでありますが、其の後の事は一向分りませぬ」とあるので「忠正公勤王事蹟」の記述と一応は一致する。恐らく久坂玄瑞と寺島忠三郎の最期は上記に近いものであったであろう。

さて入江九一の最期は如何なるものであったか。「忠正公勤王事蹟」には以下のような記述がある。

入江は鷹司の穴門から出て、落ち延びると云ふ積りであつた、其の時は非常な混雑で、小さな道に人数がコタくして居る、其れを推し分けて、入江が外に出ると、槍で以て顔を突かれ、目玉が飛び出して死んで仕舞つた

馬屋原二郎の「元治甲子禁門事変実歴談」(馬屋原二郎 防長学友会 1913年刊)にもう少し詳しい記述がある。

南貞助氏云ふ。あの時は一旦邸内に踏留り戦死すべき決心でありましたが議論が変りまして、一同邸外に切つて出で活路得たる者は天王山で再挙を謀ると云ふ事に相決し、夫れ故吾々は同邸の裏門から切り出る際、入江は彦根兵の槍にて右の眼を衝かれ其時入江は『アヽやられた』と云ふと一緒に並び居たる余は入江を介抱し此時右の眼球突出し血線地上に曳く一旦邸内に連れて這入り誰かに入江の附添を頼み、再び裏門口に至り辛うじて脱出する事を得た。入江は夫より奥へ行き久阪、寺島等と一緒に屠腹せられたのであらうと思はる。

入江の近くに居て負傷した入江を邸内に戻した南貞助も、入江の最期を見届けることがなかったようだ。さらに鷹司邸での戦闘に参加した河北義次郎が入江の実弟の野村靖に語った情景として、「元治甲子禁門事変実歴談」に以下のように掲載されている。

河北又余ノ為メニ家大兄最後ノ状ヲ語リテ曰ク入江君已ニ久阪、寺島ト別レテ軍士ト共ニ囲ヲ衝キ天王山ニ走ラムト欲スレドモ敵兵已ニ鷹司邸ノ四面ニ充満シ我軍躊躇進マズ君之ヲ見命ジテ後門ヲ開カシメ手ヅカラ鎗ヲ把リ吶喊シテ先ヅ進ミ敵兵ヲ刺ス而シテ君モ亦眼球ヲ傷シテ此機ニ乗ジ我軍均ク囲ヲ潰シテ出ルコトヲ得タリ君已ニ傷ヲ蒙リ退キテ邸内土柵ノ側ニ坐シ自ヲ兜ノ紐ヲ解カントシ玉フモノヽ如シ予之ヲ見テ走リ到リ介錯スベキヤ否ヤヲ問ヒシニ君已ニ声ヲ発スルコト能ハス唯手ヲ以テ予ヲ推シ速ニ去ルヘキコトヲ示サル余ハ教ニ従ヒ倉卒囲ヲ衝テ走リ其終焉ヲ見サリシハ今ニ至ルマテ遺憾已ムコト能ハズト

かくして、松下村塾の俊英三人は望まない戦争に巻き込まれ若い命を散らすこととなった。

2011年1月16日撮影

徳富蘇峰は「近世日本国民史 元治甲子禁門の役」(時事通信社出版局 1962年刊)において下記のように甲子戦争をまとめている。

元治甲子禁門の変は、如何に考慮しても、長藩の失策であり、殆んど致命傷的の失策であつた。若し幕府が長州再征の愚挙を企てなかつたならば、若し薩が何時迄も会津と連合の手を緩めなかつたならば、若し天下全局の大勢が一変せざりしならば、とても長藩の再起は困難であつたであらう。但だ仕合せにも幕府が冥頑であり、薩が変通の術を逞うし、而して天下の大勢が幕府を去りて朝廷に趨きたるが為めに、長藩は漸く其の垂死の苦境より自から脱することが出来たのだ。されば、長藩の再生復活は、半ば他力の恩恵に浴しものと云はねばならぬ。我等は固より半と云ふ。他の一半には長藩の自力を認むるに於て、敢て吝かなものではない。

蘇峰は上記のように甲子戦争の敗戦の原因の全てを長州藩あるいはそれを支援した人々に求めている。その上で鳥羽伏見の戦いや西南戦争を甲子戦争に対照すべき事例としている。「人間は他を見るに於ては、聡明であるも、自から見るに於ては、然る能はざるものある乎」「将た彼等は何れも勢に制せられ、自から余儀なくも此に到りたる乎」「されば勢既に成れば、智者も其智を用ふること能はず、勇者も其勇を行ふ能はず、盲目的にそれに盲従するの他なきもの乎」と想いを巡らしている。

自らが手綱を握っていたと考えていた久坂等もまた「勢既に成れば、智者も其智を用ふること能はず、盲目的にそれに盲従するの他なきもの乎」という想いが強かったのではないだろうか。そしてどこの時点で自らの勢いで無くなったかを自問したと思う。何れにしても長州より兵を率いて京に上った時点で、平和的な解決の可能性が失われたと考えるべきであろう。つまり剥き出しの憎悪を秘めた武力を制御することなど、若い久坂等にとって最初から可能なことではなかった。だからこそ武装上京を決した時点で、来嶋又兵衛と真木和泉に主導権が移っていたということだろう。

そのような大きな過ちが長州にあったとしても、蘇峰は最も悲惨を極めたのは山崎口の長州勢の最期であり、久坂等の死を「鷹司邸内外の悲劇」と表現している。

最後に戦闘終了後の越前藩の見た様子を引用しておく。「続再夢紀事」(「日本史籍協会叢書 三」(東京大学出版会 1921年発行 1988年覆刻))には、「斯て忽ち邸の一隅より火起り漸次延焼して殿宇残りなく焼亡しける」とし、捕獲した武器の中に記された長州兵の氏名を挙げている。そして以下のように続けている。

邸内にて二十余名の死屍を見出せしか多くハ焦け爛れて入江九一の外ハ其姓名明ならさり

入江等の屍骸は越前藩によって出雲口の上善寺に葬られている。

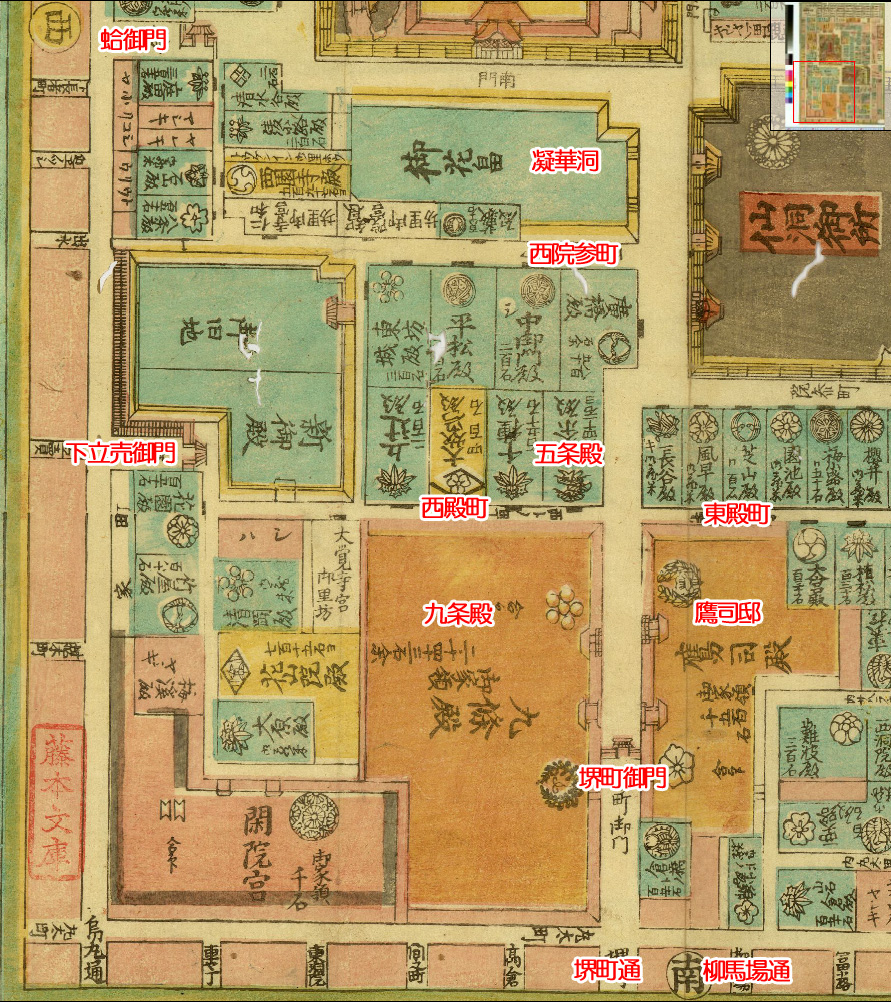

「京都御苑 鷹司邸跡 その4」 の地図

京都御苑 鷹司邸跡 その4 のMarker List

| No. | 名称 | 緯度 | 経度 |

|---|---|---|---|

| ▼ 京都御苑 鷹司邸址 | 35.0185 | 135.7631 | |

| 安政度 御所 | 35.0246 | 135.7627 | |

| 01 | ▼ 京都御苑 乾御門 | 35.0274 | 135.7596 |

| 02 | ▼ 京都御苑 中立売御門 | 35.025 | 135.7596 |

| 03 | ▼ 京都御苑 蛤御門 | 35.0231 | 135.7595 |

| 04 | ▼ 京都御苑 下立売御門 | 35.0194 | 135.7595 |

| 05 | ▼ 京都御苑 堺町御門 | 35.0177 | 135.7631 |

| 06 | ▼ 京都御所 清所門 | 35.0258 | 135.761 |

| 07 | ▼ 京都御所 宜秋門 | 35.0246 | 135.761 |

| 08 | ▼ 京都御所 建礼門 | 35.0232 | 135.7621 |

| 09 | ▼ 京都御所 建春門 | 35.0236 | 135.7636 |

| 10 | ▼ 京都御苑 凝華洞跡 | 35.0213 | 135.7624 |

| 11 | ▼ 京都御苑 賀陽宮邸 | 35.0199 | 135.7611 |

| 12 | ▼ 京都御苑 清水谷家の椋 | 35.0231 | 135.7608 |

| 13 | ▼ 京都御苑 九条邸跡 | 35.018 | 135.7615 |

この記事へのコメントはありません。