田中河内介の寓居 その4

田中河内介の寓居(たなかかわちのすけのぐうきょ)その4 2009年12月10日訪問

田中河内介の寓居 その3では、田中河内介・左馬介父子、海賀宮門、千葉郁太郎、中村主計そして青水頼母の最期を記した。最後に川端通丸太町上ル東側にあった臥龍窟と維新後の田中河内介の扱われ方について書いてみる。

豊田小八郎著の「田中河内介」(河州公顕頌臥龍会 1941年刊)によると田中河内介は度々転居していた。嘉永3年(1850)頃と考えられている書簡には4月朔日を以って寺町五条上ルに転居したことが記されている。高瀬川に臨み、比叡、東山を望み、二階を臨川楼と号したようだ。確かに加茂川は四条から西に逸れて行くため、五条の辺りでは寺町通の東側は高瀬川に面し、その先に鴨川が流れている。洛東の山河を一望できる良い家であったと想像できる。また安政5年(1858)日向の儒者で安井息軒の門人だった平部嶠南の日誌には彼が黒谷門前の宅に訪問したことが記されている。これ以後だろうか、川端通丸太町上ル東側に居を移している。豊田小八郎の「田中河内介伝」(繁本良之助 1900年刊)には、年次不詳としながらも安政初頃の初めて小河一敏に宛てた書簡が掲載されている。その末尾に「拙者事東河端丸田町上処に幽居罷在候 御上京に候はゞ御訪可被下候」とある。日付は8月6日となっているが、「田中河内介」に付けられた年譜では安政4年(1857)8月6日に「始メテ小河ニ文通ス」とあるからこれを安政4年としたようだ。この時期には既に鴨川の東岸に居を移していたことが分かる。豊田はその位置を、「現在梁川星巌宅址と刻した石標の正北一町余の地点であった」と書いている。河内介は自らの住所を聖護院領東椹木町と記している。現在の東椹木町は御所の東南隅にあるが、碓井小三郎の「新修 京都叢書 第15巻 京都坊目誌 上京 坤」(光彩社 1968年刊行)によると以下の通りである。

始め聖護院村に属せし野徑にして。西は丸太町に通し。要口に熊野神社の華表あり。今に存す。左右は田畴也。嘉永以来河端通に僅に人家を建て。漸次東に連り小字分立して。上堤町川端丸太町上 東椹木町丸太町川端東 櫻木町其東の三町と為る。慶応三年四月。町地とし洛中に入る。明治二年二月。東丸太町外三町を合一し。東丸太町の名を下す。嘉永以来梁川星巌上提町に居す。安政五年没す 妻紅蘭又夫に後れて居す。明治十二年三月二十九日没す。

碓井に従うならば東椹木町は星巌の住んでいた上堤町の東側の丸太町通に面する南北町になる。これに対して豊田は注釈として下記のように説明している。

この地点、現在は京都帝国医科大学病院の敷地内で、京都織物会社に接近する辺りである。ここの川端通東側に土塀があつて、その中に蔵入所衆の幾棟かの長屋が続き、その北から二軒目が河内介の住居であつた。

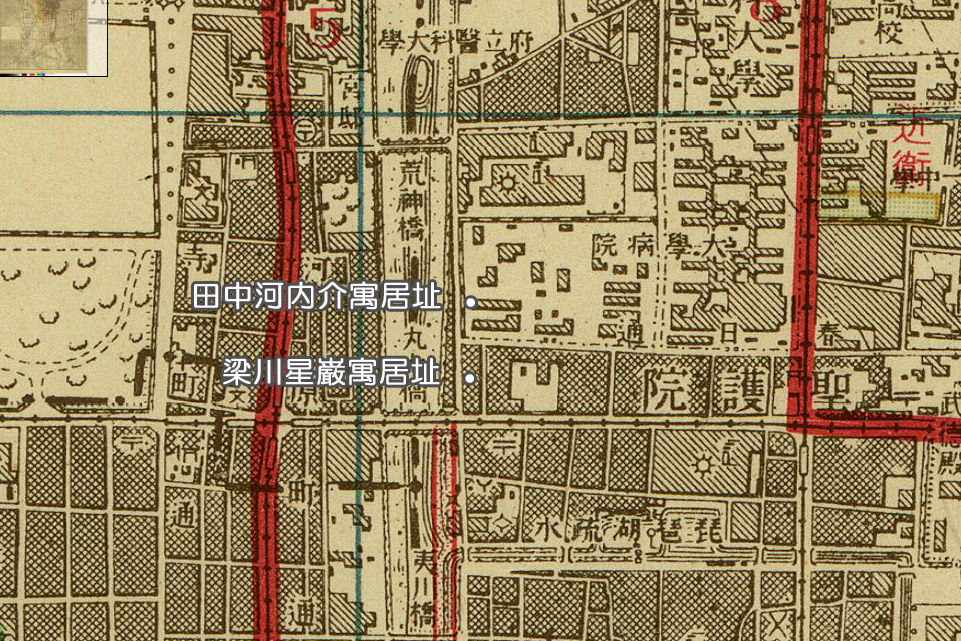

日文研の収蔵地図の中で昭和15年(1940)と比較的近い「京都都市計畫圖」を見ると凡その位置が分かる。 この家の間口は広くないものの、奥行きは深く、裏の離れの座敷には常に浪人が屯っていたらいしいと近所の人々は噂していたようだ。気位が高く貧乏であったが大層な学者であったという評判が伝わっていた。この辺り一帯の鴨川堤には榎や柳の大木が生い茂り、昼なお暗く、裏通りは孟宗竹林と菜園が入り混じり、草葺屋根の民家が点在するような環境であった。そのあたりが河内介にとって謀議を行うのに適した家であったのだろう。

河内介の書簡に「星巌の住居とは相測る僅か十歩、楼上相呼ぶ程の所であるが、附合はしてゐない」と書かれている。このことは既に、田中河内介の寓居で触れた通りである。

さて播磨灘で惨殺され遺棄された田中父子と日向細島で同じく誅された海賀、中村そして千葉のその後について見て行く。「伊藤痴遊全集 第10巻 維新秘話」(平凡社 1929年刊)に「無礼講の宴 寺田屋事変と大久保」が掲載されている。

明治2年(1869)に東京の宮城内で無礼講の御宴が催され、三條、岩倉、大久保、木戸を始めとする元勲とか功臣と呼ばれる人々が集った。無礼講なので羽目を外して乱舞、放歌する者も現れ、陛下も殊の外の御機嫌であった。御側に控えている者に向かって、

「維新前に世を早うせし者等は誠に不憫である。卿等は幸いにして、あの難局を切抜け無事に今日の時世を迎えたのであるが、嘉永安政以後、国事に殉じた先人に対しては等しく其功を思い篤くその霊を祀り遣わす事を忘れてはならぬぞ」

と仰せられ、一同偏に恐懼した。

陛下は御辞を御続け遊ばして、

「朕が、なお幼少にして中山家に養育せられ居る頃、文久二年の時分と考えるが、伏見の寺田屋に事変があって、田中河内介と申す者が矢張りその事変に関係して居って、薩藩へ預け置かれる事になった、と聞いて居ったが、その後河内介父子の者は如何にあいなったか、更にその消息を聞かぬ。同人は誠に忠誠の士であったが、その成行は、どういう事に相成って居るか、卿等の中にそれを知る者はいないか」

と意外の御下問が突然起こった。左右の者は、いずれも頭を下げて誰一人お答えを申し上げる者が無かった。暫く沈黙が続いて居るうちに、陛下の御気色は甚だ御よろしくなかった。

「河内介は中山家に仕えて忠誠の士であった事は朕もよく知って居るが、その者の成行が如何に相成ったという事は卿等としても之を知らない筈はないと思うが、それとも先輩同志の世を早うした者に対しては左様に冷かであってもよいと思うか・・・」

此時、御側近くに控えて居た小河一敏が静かに進んで、

「その儀につきましては、私心得居りまする」

「然らば尋ねるが、河内介の身の成行は如何相成ったか」

「同人は、あの砌、薩藩へお預けという事に決しまして、同藩の船にて鹿児島へ送られる途中、播磨灘の沖合に於いて、手足を緊迫され無残にも警護の藩士等に斬殺されまして、海中に投げ込まれ、そのまま行方不明という事に相成って居りまするが、倅磋磨介の亡骸は、日向の或漁村に流れ着いて、只今では一基の碑となって道行く人に香華を手向けられて居りまするが、同人の死は誠に無残の限りで御座りました」

「それは哀れな事を致した。当時の事情は深く知る処でないが、河内介も中山家の諸太夫であった事を警護の者共が知らない筈はないと思うが、手足を縛して斬殺するとは如何にも無残な取扱いをいたしたものぢゃ」

陛下も無量の御感慨打たれさせ給うたものか、暫く御目閉じて沈黙に耽られる。

「恐れながら当時の薩藩は勤王佐幕と両派に別れて藩士の間にも込み入った事情のありました為に、勤皇無比の河内介父子に鹿児島に入られることは甚だ迷惑に思うて、かくの仕儀に相成ったでありませうが、それに致しましても大久保市蔵が、これを抑え得なかった事は、誠に不思議の至りと、同志の間には大久保を疑う者のありました事を記憶致して居りまする」

小河が御前に於いて河内介最期の一埒を何の遠慮もなく申し述べて、大久保の事にまで及んだのは、並み居る人々も驚いたろうが、本人の大久保はさすがに恐懼して頭を挙げ得なかった。

折角の御宴もこれが為に白け渡って、陛下の御入御と共に静かに散会したのであるが、小河は之が為に大久保から睨まれて、堺県令が出世の行止まりであった。

田中河内介父子の最期が明治天皇の知るところとなった挿話である。これが事実かは分からないが、一応、豊田小八郎著の「田中河内介」の年譜にも明治2年(1869)の条に「宮城ノ御内宴ニ父子ノ死情始メテ天聴ニ達ス」とあることから、豊田は事実として取り上げたのであろう。内容的にはやや異なる部分も見られるが、それは講談師としての創作であったかもしれない。

田中河内介にとって、梁川星巌、梅田雲浜の行いは児戯にも等しく感じたのではないだろうか?雲浜等の行動は幕府に対して朝廷の優位性を示すものであった。それに対して河内介は、武力で京都を制圧するだけではなく、最終的には青蓮院宮を征夷大将軍に立てて徳川幕府に対抗する親政の開始を目指した。そのような観点からすると徳川慶喜を次期将軍に推挙したり水戸藩に密勅を下賜したりすることは、幕府を混乱させるだけに過ぎず勤王の本質的な目標から逸脱していたことは明らかである。

その点では河内介は雲浜等より一歩先を見ていたことは十分に評価できる。しかし、この義挙計画は、どのような手段で誰が実行するかについての検討が余りも為されていなかったように思える。幕藩体制に属さない身分であったことが、広く諸国に有志を求めることを可能にしたが、残念ながらその人材が革命の実行とその後の政治運営に適していたかというと甚だ疑問である。

さらに横井小楠等が提唱する新しい時代の政治形態についても、河内介等は提示することもなかった。安政の大獄の際にも、2~3の公卿を除くとほぼ見るべき人なしと人物評価をしている。公卿の無気力さに愛想を尽かし、「偶慷慨之人有之候とも、大原三位殿の如き馬鹿の振舞」と酷評し、大事を為す相手とは考えていなかったようだ。しかし天皇親政となった際に、政治を行う人材を宮廷に求めず、どこから集めるつもりであったのか?ただ単に河内介の知遇した人々のみを充てるだけでは到底保てないことは明白である。

安政の大獄で敗れた人々は徳川斉昭の存在を信じ、それに賭ける様に活動したが、結局は斉昭の力の及ぶところでなかった。このことは不時登城の際の斉昭の行動を見るだけでも明らかである。その失敗を見ていたにもかかわらず、寺田屋事件でも同じことを繰り返している。もし島津久光の政治的立場とその心情を的確に掴んでいたならば、薩摩藩士による上意討ちという悲劇は生じなかっただろう。久光は公武間の周旋を行うことで京都を中心とした政治の舞台に上ろうとしていた。そのために武力を以って幕府に迫り、幕府内部の改革を促進することで、朝廷にとっても受け入れることのできる公武合体政権の樹立を目指した。これは長井雅楽が推進する公武合体と違う路線の提示であった。決して倒幕や天皇親政をこの時期に目指したものではないことは明白である。また、それを孝明天皇が望んでいないことを久光は十分知っていたからである。このことは青蓮院宮も同様である。宮は安政の大獄を経て政治の非情さを十分に理解している。主上の考えを一歩も踏み外さないことは慶応3年(1866)末までの宮の言動と行動を見れば明らかである。もともと動くはずではないものに対して自分の身を犠牲にしてまで突出した伏見九烈士は、百に一つも勝ち目の無い戦いに挑むのに等しかった。

西郷が流刑の地から木場伝内に送った書簡で記しているように、青蓮院宮の令旨と錦旗を義挙運動の象徴として多くの有志を集めた河内介の手法にも問題が見られる。長州と過激派公卿による偽勅が多発するのは、翌年の文久3年(1863)のことである。また錦旗も慶応3年(1867)に大久保利通と岩倉具視によって秘密裏に準備されていた。これらを先取りした点で河内介の先見性は認められるものの、その出所の怪しさを打ち消すことはできなかった。長州等が行ったことは孝明天皇の真意に沿ったものではないとしても、正式な手続きを経ていたものであり、その権威を否定することは困難であった。それに比べると河内介の令旨は、義挙が失敗した後に、あれは贋物であったと簡単に否定されるような代物であった。だからこそ西郷は河内介を抹殺するのではなく、政治的に贋物にしてしまえばよかったと言っている。結局のところ青蓮院宮の取り込みが完全に出来ていない状況で、宮の令旨を持ち出したところに既に限界が見えていたと言わざるを得ない。そのあたりの計画の手緩さが、義挙失敗後の参加者からの怨恨に繋がったとみることができる。井野辺茂雄は「幕末史の研究」(雄山閣 1927年刊)で下記のようにまとめている。

要するに河内介は、早くより尊王の心を抱き、挙兵討幕の策を按じ、志士の間に重きを為す材幹を備へて居たが、権謀を以て事を遂げようとしたのは、所謂目的の為に手段を撰ばざるもので、誠心誠意の行動ではない様だ。予は薩人に対すると同じく、彼に対してもまた遺憾の情なきを得ない。(大正十四年八月)

やはり、寺田屋事件そして八月十八日の政変後の天誅組の大和挙兵とそれに続く生野の挙兵が悉く失敗した所に、草莽崛起の限界を露呈している。雄藩の挙藩一致の活動を待たなければ、明治維新を迎えることができなかったということは大きな事実である。それでは梁川星巌、梅田雲浜、頼三樹三郎、有馬新七、田中河内介、吉村寅太郎、平野国臣そして真木和泉、久坂玄瑞などの奮闘は無意味であったかと云えば、そうは思わない。やはり歴史的にも革命の段階を推し進めて行く上で必要な舞台を作り上げた人々として彼等を見ることが適切なのであろう。

この記事へのコメントはありません。